di Gennaro Carillo

Professore ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

The Belliner n.46

Da dov’è uscito Donald Trump? Forse David Foster Wallace, in Infinite Jest, avrebbe risposto: da un pozzo profondo della storia americana. L’idea di Trump era nascosta lì, sotto la superficie dell’America. L’idea e l’attesa messianica di un Angelo Sterminatore, personificazione delle forze del Bene, che facesse piazza pulita del Nemico.

Foster Wallace non ha avuto il tempo di vedere Trump, di vederlo due volte alla Casa Bianca. Si è ucciso molto prima, nel 2008, l’anno del fallimento della Lehman Brothers, i Lehman della Trilogy omonima di Massini. Ma ha fatto in tempo ad affacciarsi su quel pozzo, senza distogliere lo sguardo dal magma che vi ribolliva. Nessuna dote profetica, dunque: bastava leggere nella storia degli USA, nello stile paranoide della politica americana, e si sarebbero trovate le premesse ‘teologiche’ dell’avvento di Trump.

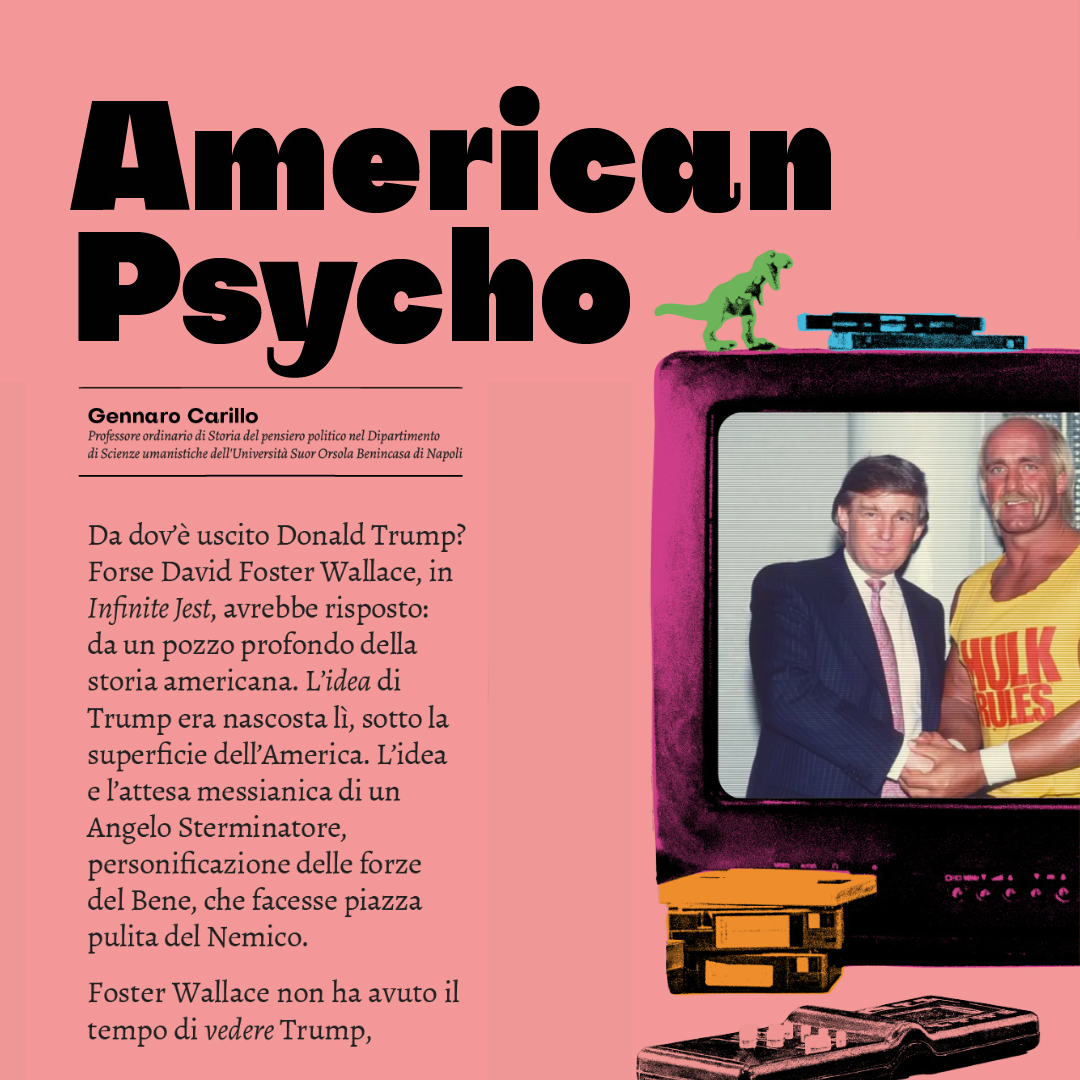

Tuttavia c’è dell’altro, al di là della paranoia e di un consenso che si trasforma in fede. Johnny Gentle, il presidente inventato da Foster Wallace nel suo romanzo, è un outsider proveniente dal mondo dello spettacolo, un cantante confidenziale, pazzo finché vogliamo ma decisamente a proprio agio sotto i riflettori: «il primo presidente degli Stati Uniti a dondolare il microfono per il filo durante il suo Discorso Inaugurale». Anche in questo caso era sufficiente guardarsi intorno per capire quale direzione stesse prendendo la comunicazione pubblica, quanto sarebbe stato difficile distinguere con nettezza l’intrattenimento dalla politica. Più che prefigurare Trump, Johnny Gentle presupponeva Reagan e soprattutto Berlusconi. Ha scritto benissimo Guido Vitiello: sebbene imprevedibile, la presidenza Trump appare «familiare se osservata dall’Italia». Con un’integrazione importante: Trump viene dai reality, dispone di un’altra grammatica, parla ancora un altro linguaggio, verbale e non verbale. Il reality occupa una ‘zona’ intermedia nella quale verità e finzione si confondono. Non a caso, Trump può essere letto come il sintomo più vistoso del passaggio alla cosiddetta post-verità. Per non parlare della sua passione per il wrestling, le cui liturgie e retoriche sono per lui fonte inesauribile di ispirazione, tra Hulk Hogan e Big Boss Man: una lotta del tutto simulata, una competizione dall’esito già deciso in partenza (ma ignoto agli spettatori), eppure contraddistinta da effetti di realtà.

Il wrestling è un’iperbole che deve sembrare, se non vera, almeno credibile. Anche il discorso di Trump è intriso di iperboli. Perché chi parla è lui stesso un’iperbole e ama accreditare questa immagine di sé. Incapace di mezze misure. Anzi compiaciuto della propria dismisura: tra gli aggettivi-chiave della sua lingua ci sono great e spectacular. Molto più di semplici aggettivi: esprimono tutto un sistema di valori, peraltro condivisi da un popolo, definito – appunto – MAGA (Make America Great Again).

Come pensare allora che un tipo simile, bigger than life, potesse mai accettare una sconfitta elettorale e non incitare alla rivolta quello stesso popolo adorante? Ma il Donald di Massini non parla affatto del Trump presidente e delle sue gesta sotto gli occhi del mondo, di un mondo diviso tra santificazione, speranza, ribrezzo, incredulità, paura. La prospettiva è un’altra, felicemente spiazzante. Come scrive Luca Ronconi a proposito della Lehman Trilogy, il «cannocchiale […] guarda all’indietro». A Massini interessa risalire all’origine di Trump, ai segni premonitori di una storia molto più che leggendaria. In quella origine è scritto un destino. Il futuro di un predestinato. Se non si fa luce su Trump prima di Trump, non si capisce nulla. Nemmeno la presa di Capitol Hill e la grazia concessa ai «patrioti» responsabili dell’assalto. Nemmeno lo spettro della guerra civile, agitato con disinvoltura estrema in una nazione in cui circolano milizie paramilitari come i Proud Boys e persino Kamala Harris confessa candidamente a Oprah Winfrey di possedere una pistola.

Vediamo qualcuno di questi presagi sui quali Massini (ri)costruisce la preistoria di un Golden Man. Tutto si apre nel segno di un non contemporaneo di Trump, che tuttavia traccia una strada, diventando un modello o comunque l’orizzonte della politica a venire: Barnum, proprio quello del circo, l’impresario che edifica un impero sul falso e finisce, guarda caso, sindaco di Bridgeport. Ennesima riprova che il consenso non si fonda sulla verità ma sull’efficacia persuasiva del discorso, obbedendo a eros, non a logos, direbbe Gadda.

Poi c’è The Box, la «scatola», il televisore acceso al quale Trump è esposto fin dai primi vagiti, l’elettrodomestico guardato con sospetto da Miss Bennet, la balia, che in questa vicenda svolge il ruolo di una Cassandra inascoltata. Il tubo catodico, perfezionato da Mr DuMont, era stato il dono del senatore Bobbie Lehman (ancora i Lehman Bros, ancora la Lehman Trilogy) a «ogni casa americana» che si rispetti. Aggiungiamo che a casa Trump, nella biblioteca paterna ridotta all’osso, non manca una biografia in cinque volumi di George Washington. Quando si dice un destino…

E ispira quasi tenerezza il Donald scolaretto ma già simpatica canaglia pronta a truffare i compagni con un abile gioco di numeri e parole. Le doti di imbonitore emergono presto e torneranno utilissime quando ci sarà da manipolare i numeri a proprio favore.

Ma il Donald di Massini è soprattutto la storia di un’ossessione, di un desiderio smodato di potere. Di verticalità. Quella verticalità che una città come New York ti obbliga a contemplare senza sosta. Agli occhi di Donald conta solo quello che sta in alto. Più in alto di tutti. L’essenziale è primeggiare. Spiccare al di sopra delle esistenze anonime. Torreggiare. Arrivare a «202 metri». La Trump Tower è l’oggettivazione auto-celebrativa di questa malattia del potere. Una forma di priapismo architettonico, perché il virilismo esasperato è un aspetto non secondario della personalità trumpiana.

Quello che Trump sarebbe diventato è tutto qui.