La Grande Magia

di Eduardo De Filippo

regia Gabriele Russo

con

Natalino Balasso nel ruolo di Calogero Di Spelta

Michele Di Mauro nel ruolo di Otto Marvuglia

e con in o/a

Veronica D’Elia – Amelia Recchia

attore in via di definizione – Mariano D’Alovisi e Brigadiere di P.S.

Christian di Domenico – Arturo Recchia e Gregorio Di Spelta

Maria Laila Fernandez – Signora Marino e Rosa Di Spelta

Alessio Piazza – Gervasio e Oreste Intrugli (genero Di Spelta)

Sabrina Scuccimarra – Zaira (moglie di Marvuglia)

Manuel Severino – Cameriere dell’albergo Metropole e Gennaro Fucecchia

Alice Spisa – Marta Di Spelta e Roberto Magliano

Anna Rita Vitolo – Signora Zampa e Matilde (madre Di Spelta)

scene Roberto Crea

luci Pasquale Mari

costumi Giuseppe Avallone

musiche e progetto sonoro Antonio Della Ragione

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro Biondo Palermo, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

durata spettacolo: 120 minuti

Calogero Di Spelta, marito tradito, con la sua mania per il controllo e la sua incapacità di amare e fidarsi, diventa uno specchio delle sfide e delle difficoltà dell’uomo contemporaneo nell’ambito delle relazioni.

Un uomo mosso da un sentimento ossessivo, smarrito in un mondo che sembra altrettanto confuso, con la costante esigenza di aggrapparsi a certezze granitiche, a costo di rinchiuderle simbolicamente in una scatola. Un luogo chiuso interpretato da Di Spelta come luogo sicuro, una seconda prigione come soluzione per la sua relazione, per sconfiggere le proprie paure, le proprie incertezze e le ossessioni che permeano la nostra società moderna.

Dall’altro lato, Otto Marvuglia, mago e manipolatore, personaggio meno “dolce” in scrittura di quanto non lo sia in scena quando ammorbidito dall’interpretazione dallo stesso Eduardo. Il Marvuglia/illusione, il Marvuglia/realtà, il Marvuglia/impostore sono le facce sempre diverse ed interscambiabili che modificano il contesto e la percezione della realtà di Girolamo Di Spelta, ne consegue un continuo cortocircuito che confonde il piano dell’illusione con quello della realtà, destabilizzando i personaggi stessi e gli spettatori. Smarriti i personaggi, smarriti gli spettatori, smarriti gli uomini e le donne di oggi, smarriti nelle relazioni, smarriti nel continuo fondersi del vero e del falso. Cosa è vero? Cosa è falso?

Perché Eduardo

A ventidue anni ho sperimentato la potenza della scrittura di Eduardo De Filippo nella fortunatissima edizione di Napoli Milionaria diretta da Francesco Rosi in cui ero Amedeo, il figlio di Gennaro Iovine interpretato da Luca De Filippo. Quelle oltre trecento repliche mi hanno fatto toccare con mano la profondità e la sapienza di questa drammaturgia, il senso, i sentimenti, la verità e la teatralità insieme che ci sono dietro ogni singolo frammento di testo, la ricchezza che si rivela in ogni battuta. Ho potuto toccare con mano la grandezza di un autore che definirei un alchimista della drammaturgia scenica e un mago, appunto, capace di regalare agli attori parole, contesti ed azioni in cui crescere, imparare, sviluppare intelligenza teatrale, replica dopo replica. È per questo ed altro che vent’anni dopo ho sentito che avrei dovuto e voluto mettere in scena un suo testo. Ma quale?

La grande magia

Se posso dire di essere arrivato razionalmente all’idea ed al desiderio di lavorare ad un’opera di Eduardo non posso dire altrettanto riguardo la scelta del testo da mettere in scena che viceversa è stata dettata dall’istinto, ritenendo che da esso possano venire fuori traiettorie artistiche significative e profonde. Quando ho chiesto a Tommaso De Filippo i diritti de La grande magia, nel mezzo dei bei confronti e scambi che hanno nutrito questo percorso, mi ha chiesto “provocatoriamente” se di fronte ad una eventuale indisponibilità di quel testo ne avessi voluto indicare un altro e a costo di rischiare di perdere l’occasione di lavorare ad un testo di Eduardo, seguendo l’istinto che mi aveva guidato in quella richiesta ho risposto che no, non avevo altre opzioni. Non in quel momento, non in questo momento. Fra tutti i testi di Eduardo che posso dire di conoscere a fondo ritengo e sento che La Grande Magia sia quello più necessario oggi per i temi che affronta, per le relazioni che propone, perché è una commedia squilibrata, meno lineare e matematica delle altre, sospesa e caotica come il tempo in cui viviamo, infine, perché come regista sento di poter dare un contributo specifico e personale. La Grande Magia è un testo complesso, ha l’ampiezza e lo sguardo del gran teatro ed allo stesso tempo offre sfumature nere della nostra umanità, tratti psicologici addirittura espansi nella nostra società contemporanea rispetto al 1948, anno in cui La Grande Magia andò in scena per la prima volta suscitando reazioni controverse e per lo più negative, poiché il testo non fu capito ed apprezzato. Come sappiamo, per Eduardo quella fu una profonda delusione, fu accusato di imitare Pirandello o più semplicemente, ci fu quella resistenza che sempre riscontra un grande artista quando prova ad esplorare nuovi orizzonti. Il fatto che Eduardo stesso abbia vissuto l’amarezza dell’incomprensione del pubblico rivela quanto questo testo sia intriso di profondità e potenzialità per raccontare oggi le nostre emozioni, le nostre incertezze e le nostre ossessioni. Questa commedia nera, a tratti drammatica, così ambigua e scivolosa, non ristretta al discorso sulla famiglia, priva di retorica, sospesa fra realtà e finzione, fra fede e disillusione, teatro e vita, vero e falso.

Cosa è vero? Cosa è falso?

Eppure, ciò che rende questa commedia ancor più vicina al nostro tempo è il sentimento ossessivo di Calogero Di Spelta, un uomo smarrito in un mondo che sembra altrettanto confuso. Un uomo che ha bisogno di aggrapparsi a certezze granitiche a costo di rinchiuderle simbolicamente in una scatola. E nella scatola è disposto a credere ci sia sua moglie pur di non dubitare, pur di non vedere, pur di averla sotto controllo. Un luogo chiuso interpretato da Di Spelta come luogo sicuro, una seconda prigione come soluzione per la sua relazione, per sconfiggere le proprie paure, le proprie incertezze e le ossessioni che permeano la nostra società moderna. Calogero Di Spelta, marito tradito, con la sua mania per il controllo e la sua incapacità di amare e fidarsi, diventa uno specchio delle sfide e delle difficoltà dell’uomo contemporaneo nell’ambito delle relazioni.

Dall’altro lato, Otto Marvuglia, mago e manipolatore, personaggio meno “dolce” in scrittura di quanto non lo sia in scena quando ammorbidito dall’interpretazione dallo stesso Eduardo. Il Marvuglia/illusione, il Marvuglia/realtà, il Marvuglia/impostore sono le facce sempre diverse ed interscambiabili che modificano il contesto e la percezione della realtà di Girolamo Di Spelta, ne consegue un continuo cortocircuito che confonde il piano dell’illusione con quello della realtà, destabilizzando i personaggi stessi e gli spettatori. Smarriti i personaggi, smarriti gli spettatori, smarriti gli uomini e le donne di oggi, smarriti nelle relazioni, smarriti nel continuo fondersi del vero e del falso. Cosa è vero? Cosa è falso?

Il cast

Ho sentito fin da subito di non dover necessariamente scegliere gli attori dentro i confini dialettali poiché questo testo confini non ne ha e la lingua napoletana in questo caso non è corpo così radicato come in altri testi eduardiani. Nella scelta mi ha guidato il desiderio di interrogare il testo da una prospettiva che mi consentisse di ascoltarlo come fosse la prima volta e se è vero che Eduardo fa grandi gli attori, è altrettanto vero che per recitare le parole di Eduardo ci vogliono grandi attori, a prescindere dalla provenienza geografica. Ed è a partire da queste considerazioni che sono arrivato a pensare a Natalino Balasso per Calogero Di Spelta e Michele Di Mauro per Otto Marvuglia, due interpreti straordinari che hanno immediatamente accolto con partecipazione e desiderio il prodigioso confronto che ci attende. Di pari passo, le stesse direttrici, guideranno la composizione dell’intera compagnia.

La tradizione come trampolino

In questo ci interroga ancora oggi questo testo, che è certamente un classico e come tale da affrontare con attenzione e cura senza farsi ingabbiare dalle trappole della memoria visiva ed uditiva che il teatro di Eduardo porta con sé, non cancellare la tradizione ma usarla come trampolino, per non usare Eduardo come vampiri ma per provare a spingere l’analisi sul suo lavoro, se possibile un passo più avanti, ad esplorare nuove possibilità all’interno delle trame e dei temi presenti nell’opera e che inevitabilmente ci parlano diversamente settantacinque anni dopo la prima messinscena. D’altra parte fu proprio Eduardo, rivolgendosi ai più giovani, ad utilizzare la metafora della tradizione come trampolino e questa metafora sarà oggetto concreto della scena, il trampolino sarà non solo un elemento fisico, ma anche un simbolo potente. Rappresenterà il luogo delle visioni e delle sparizioni, uno spazio sospeso in cui il reale e il fantastico si intrecciano, le paure si realizzano o svaniscono nel nulla. Sarà il punto di partenza per esplorare nuove prospettive all’interno della storia e dei personaggi, permettendo così al pubblico di immergersi nell’oggi de La Grande Magia che fu.

Relazioni – personaggi – autori di riferimento

In quest’opera, tutti i personaggi potrebbero manifestarsi come visioni di un incubo, riflesso dell’angoscia e dell’ossessione di Di Spelta, manipolato abilmente dal mago Otto Marvuglia. Gli altri personaggi, pur essendo inizialmente presentati come burattini nelle mani di Marvuglia, diventano a loro volta burattinai, amplificando la complessità e la fluidità delle scene. Questa dinamica trasforma costantemente il quadro della narrazione, spostando la messa a fuoco e offrendo punti di vista mutevoli e contrastanti, sottolineando la natura sfuggente e misteriosa della commedia. La messa in scena potrebbe essere concepita come un ping pong continuo fra i personaggi, con il punto di vista che si ribalta e cambia costantemente. Una dinamica che intensifica la tensione e l’ambiguità dell’intreccio ed è una direttrice sotterranea al testo che mi piace evidenziare.

Infine, e se è vero che ci sono notevoli similitudini e riferimenti fra La Grande Magia e le opere di Pirandello, in particolare l’Enrico IV ma anche, particolarmente nel terzo atto, a Sei personaggi in cerca d’autore è anche vero che La Grande Magia mi fa pensare al La Tempesta di Shakespeare per l’omaggio che è al teatro, alla finzione e all’illusione, perché ha un carattere testamentario ed esoterico. Perché è magico. Perché è gran teatro. Perché il teatro è una Grande Magia.

Gabriele Russo

Il caso Jekyll

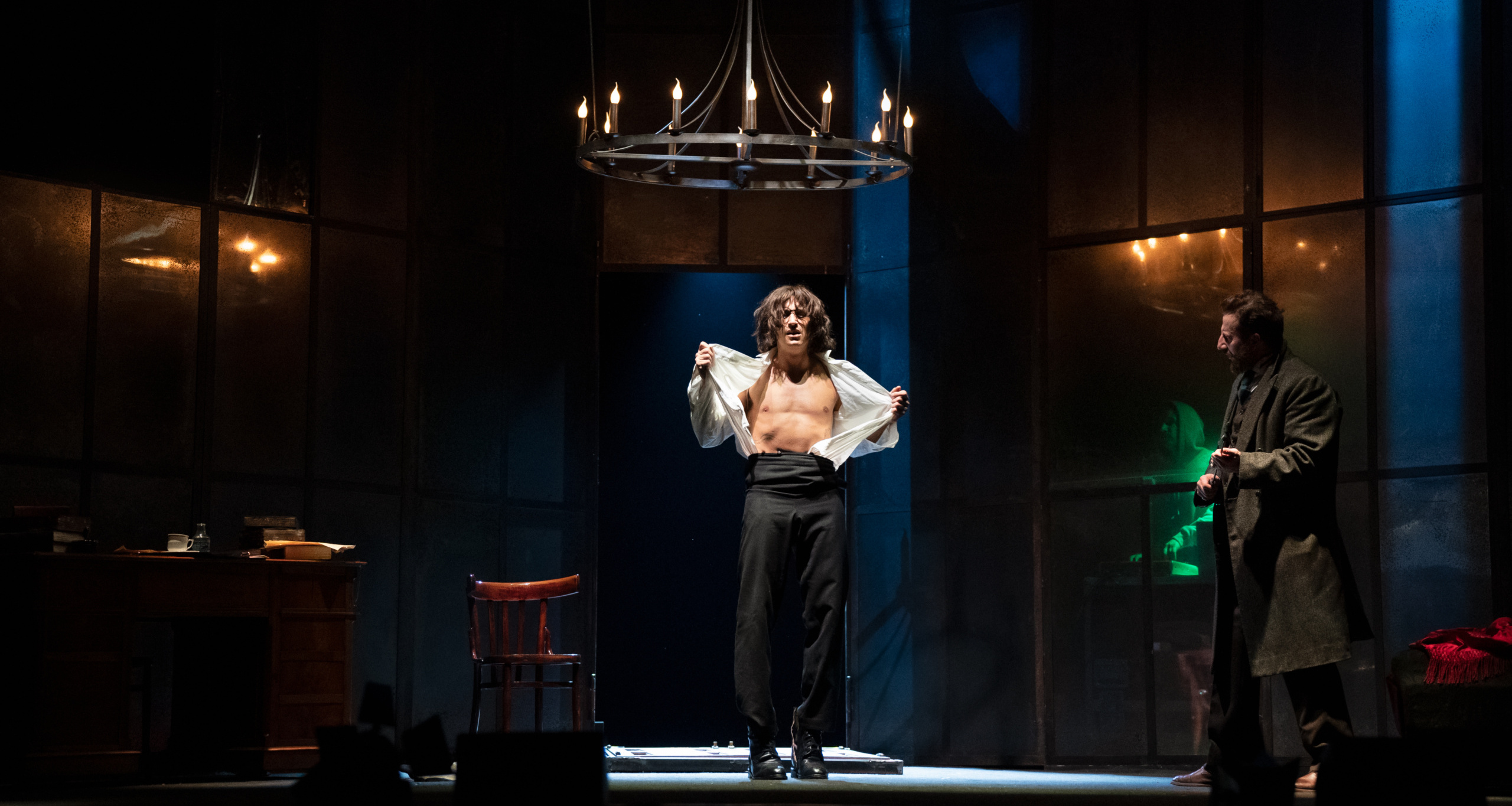

IL CASO JEKYLL

Tratto da Robert Louis Stevenson

adattamento Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini

regia Sergio Rubini

Daniele Russo nel ruolo di Henry Jekyll / Edward Hyde

con

Geno Diana nel ruolo di John Gabriel Utterson

Pierluigi Corallo nel ruolo di Il Narratore / Hastie Lanyon

e con

Sergio Del Prete – Richard Enfield / Poole / Ballerino

Angelo Zampieri – Danvers Carew / Ispettore Newcomen / Guest / Domestico

Alessia Santalucia – Lenore / Cameriera / Pensionante di Soho / Domestica / Fiammiferaia / Madre di Lizzie

scene Gregorio Botta

costumi Chiara Aversano

disegno luci Salvatore Palladino

progetto sonoro Alessio Foglia

produzione Fondazione Teatro Di Napoli – Teatro Bellini, MARCHE TEATRO, Teatro Stabile di Bolzano

durata spettacolo 120 minuti

Il nostro Henry Jekyll è uno stimato e blasonato studioso della mente vissuto tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, proprio nello stesso periodo in cui nasce e si sviluppa la psicanalisi.

Dopo un’affannosa e solitaria ricerca sui disturbi psichici dei propri pazienti, il grande luminare è approdato all’individuazione delle cause della malattia mentale: all’origine di quei disturbi vi è il conflitto tra l’Io e la sua parte oscura, la sua Ombra, quella battezzata in quegli anni con il nome di Inconscio.

Secondo gli approdi scientifici del dottor Jekyll, l’Io anziché reprimere questa parte, che se troppo compressa improvvisamente potrebbe emergere in tutta la sua violenza fino a sfociare talvolta nella follia, deve imparare a riconoscerla e a stabilire con essa un rapporto, un dialogo costruttivo. L’Ombra, infatti, non è costituita solo da istinti e desideri inconfessabili, ma è anche e soprattutto fonte di creatività e di piacere, oltre a rappresentarci per ciò che siamo veramente, nel profondo. Il dottor Jekyll decide così di sperimentare su se stesso le sue teorie tirando fuori dalla caverna del conscio ciò che è a lui stesso nascosto, a cui dà il nome di Edward Hyde. Ciò che il dottore non mette in conto è che una volta liberato quel suo famigliare oscuro, questi, anziché soggiacere alle regole del dialogo impostate dalla sua parte razionale, inizia progressivamente a vivere di vita propria dando libero sfogo alle sue inclinazioni più malvagie e violente fino a prendere il sopravvento sull’intera vita dell’esimio scienziato. A cadere vittima di Edward Hyde, oltre a tutte le figure chiave della vita del medico, ignare di chi si nasconda dietro quell’essere spregiudicato, sarà Jekyll stesso, che al culmine degli orrori collezionati dal suo doppio malvagio, sarà messo di fronte all’amara scelta se continuare a tenere in vita Edward Hyde o “disinnescarlo” anche a costo di ucciderlo.

Partendo dalla considerazione che il celebre romanzo di Stevenson “Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde” è un’apologia sulla condizione umana, avendo come tema centrale il doppio che poi è il doppio che alberga in ognuno di noi, abbiamo sviluppato una drammaturgia in chiave più chiaramente psicanalitica, più vicina a quelle teorie che si svilupparono quasi mezzo secolo dopo la pubblicazione del racconto stevensoniano e che ebbero il massimo dell’espressione negli approdi scientifici prima di Freud, poi di Jung.

Il nostro testo, infatti, spogliato da qualsiasi soluzione allegorica usata da Stevenson – che dà il carattere fantastico a tutta la storia, come la metamorfosi di Jekyll in Hyde attraverso un esperimento chimico, la cosiddetta “pozione” -, è piuttosto un viaggio nell’inconscio, nella fattispecie di un famoso luminare della medicina, Henry Jekyll, che ambendo all’individuazione di quelle che sono le cause della malattia mentale, si fa cavia e diventa poi vittima delle sue stesse teorie, tirando fuori dalla caverna del conscio ciò che è a lui stesso nascosto, la sua ombra, il suo Hyde.

Da ciò si evince chiaramente come il racconto da cui siamo partiti sia in effetti solo d’ispirazione a una storia più vicina ai temi della nostra contemporaneità, offrendo allo spettatore la possibilità non solo di rispecchiarsi in quelli che sono i pericoli ma anche i piaceri che scaturiscono dalla propria ombra, ma anche di essere spunto di riflessione sulla necessità di dialogare col proprio inconscio, portarlo fuori e condividerlo con la collettività per evitare che la nostra ombra scavi in solitudine nel nostro io un tunnel di sofferenze e violenza.

Sergio Rubini

Sanghenapule

Vita straordinaria di San Gennaro

SANGHENAPULE

Vita straordinaria di San Gennaro

testo e drammaturgia Roberto Saviano e Mimmo Borrelli

con Roberto Saviano e Mimmo Borrelli

musiche, esecuzione ed elettronica Gianluca Catuogno e Antonio Della Ragione

scene Luigi Ferrigno

costumi Enzo Pirozzi

luci Salvatore Palladino

sound design Alessio Foglia

regia Mimmo Borrelli

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

durata spettacolo 90 minuti

In uno spettacolo che intreccia il racconto alla poesia, esaltando la lingua napoletana in tutta la sua barocca bellezza, Mimmo Borrelli e Roberto Saviano, puntano al cuore di Napoli, città di sangue e di lava incandescente, esplorandone il mistero e la contraddizione. Attore e narratore percorrono alcune tappe della storia napoletana in una continua osmosi tra celeste e sotterraneo.

È il sangue il filo conduttore di uno spettacolo di parole, luci e suoni, con una splendida colonna sonora originale eseguita dal vivo. È il sangue che si scioglie, rinnovando ogni anno il patto tra il santo e la sua gente; è il sangue dei primi martiri cristiani, ma anche quello dei “martiri laici” della Repubblica partenopea, che a fine Settecento tentò di opporre l’ideale democratico all’oppressione borbonica; è l’emorragia dell’emigrazione nei primi decenni del Novecento, quando migliaia e migliaia di italiani varcarono l’oceano in cerca di un futuro migliore; è il sangue versato sotto le bombe della Seconda Guerra mondiale; è, infine, quello degli agguati di camorra. In uno spettacolo che intreccia la narrazione alla poesia, esaltando la lingua napoletana in tutta la sua barocca bellezza, Mimmo Borrelli e Roberto Saviano, puntano al cuore di Napoli, città di sangue e di lava incandescente, raccontandone il mistero e la contraddizione.

Scheda di produzione

Trailer

Locandina

Foto

“Viaggio nel sangue di Napoli, metaforico e vero; quello che fa vivere e quello che scorre ogni giorno, che ribolle da secoli a fare festa e fede, che riempie le pagine scritte a dare emozione e dolore.

[…] pozzo tetro d’antichi reperti assassini, anfiteatro di morte, presepio dirupato, cavea misteriosa e luogo di tormento miracoloso che si apre per diventare la tribuna in cui Roberto Saviano s’affaccia a parlare della storia di una città che scelse a santo protettore un martire decapitato. A dire poi di altri martiri che sognarono una società più giusta e furono uccisi tutti con determinata spietatezza regale, a ricordare il dolore di chi parte per andare lontano a cercare una vita migliore. Sangue e sangue che grida con forza pacata nella voce di un intellettuale sicuro che fa da contrappunto alla parola/canto dell’attore che recita le parti della città in angoscia e furore.”

Giulio Baffi, La Repubblica

“In una continua osmosi tra celeste e sotterraneo, attore e narratore percorrono alcune tappe della storia napoletana. La presenza narrativa di Saviano è una bussola necessaria, che guida lo spettatore all’interno della lingua, tanto meravigliosa quanto impenetrabile, di Mimmo Borrelli.”

Rossella Capuano, Eroica Fenice

“[…] il San Gennaro di Saviano e Borrelli è la metafora e il paradigma di una città ontologicamente sospesa – proprio come il sangue del suo Patrono – fra lo stato solido (una realtà dura, talvolta oppressiva e sempre capace di opporre un’immobilità paralizzante ai tentativi di spezzarne l’egemonia) e liquido (i sogni, le utopie, le pigrizie, i sentimenti, il culto di una tradizione spesso fraintesa).”

Enrico Fiore, Corriere del Mezzogiorno

L'uomo più crudele del mondo

L’UOMO PIÙ CRUDELE DEL MONDO

testo e regia Davide Sacco

con Lino Guanciale, Francesco Montanari

scene Luigi Sacco

luci Andrea Pistoia

organizzazione Ilaria Ceci

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, LVF, Teatro Manini di Narni

Una stanza spoglia, in un capannone abbandonato. I rumori della fabbrica fuori e il silenzio totale all’interno.

Paolo Veres è seduto alla sua scrivania, è l’uomo più crudele del mondo, o almeno questa è la considerazione che la gente ha di lui. Proprietario della più importante azienda di armi d’Europa, ha fama di uomo schivo e riservato. Davanti a lui un giovane giornalista di una testata locale è stato scelto per intervistarlo, ma la chiacchierata prende subito una strana piega.

“Lei crede ancora che si possa andare avanti dopo questa notte… lei crede che questa vita domani mattina sarà la stessa che viveva prima?” dirà Veres al giornalista.

In un susseguirsi di serrati dialoghi emergeranno le personalità dei due personaggi e il loro passato, fino a un finale che ribalterà ogni prospettiva.

Fino a dove può spingersi la crudeltà dell’uomo? Qual è il limite che separa una brava persona da un bestia? A cosa possiamo arrivare se lasciamo prevalere l’istinto sulla ragione?

Queste domande mi hanno guidato durante la stesura del testo e, successivamente, nella direzione degli attori. Volevamo che il pubblico fosse costantemente destabilizzato e non avesse certezze, che si calasse insieme ai personaggi in un viaggio in cui il rapporto tra vittima e carnefice è di volta in volta messo in discussione e ribaltato.

La “feccia” di cui parlano i protagonisti non è visibile nella scena, fatta essenzialmente di luci fredde e asettiche, ma deve emergere gradualmente fino al finale, in cui speriamo che il titolo dello spettacolo possa diventare nella testa degli spettatori non più un’affermazione ma una domanda per riflettere sulla natura del genere umano.

Davide Sacco

Il Gelo

da Eduardo De Filippo

Con Mimmo Borrelli

Musiche di Antonio Della Ragione

Produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

IL GGELO

Eduardo in calce tra i suoi vuoti,

d’ispirazione, sospendeva scritti,

quando quei meccanismi ignoti

di drammaturgia venivano infitti

dalla mancanza di idee tra le mura

ummete ’i nu camerino friddo.

Notti insonni di genio e stesura,

rifocillava re tonaca e sfriddo

con versi in mattoni di tufo giallo.

Tra muorte pantaseme, anime cumpagne!

Assestava decurazioni de curallo,

penziere sciuovete dint’a nu stagne:

trascuranno ogni affetto re famiglia.

Tutto e sempe p’ ’u duvere verso ll’arte,

curannese, senza abbada’ a lli figlie,

sulo r’ ’a scena … ca r’ ’u munno te sparte.

Artrite e ggelo finanche ’nt’ ’i chiocche.

corpi di storie, faccie pentitente,

evocati dai polsi e dalle nocche.

Spisso ’mpunto ’i morte contundente.

“Ce stanno ’i turni, cascé da pagare:

forse è meglio ca cagno repertorio.”

“Notte diretto’.” – “Chiudo io, lascia stare.”

E faceva matina tra riebbete ’u scrittorio.

Na puisia. Po’ cuntava a lli diarie.

“Nu turno ’i cchiù, sì, pecché l’incasse

nun da sciato ’a vocca, ammanca ll’arie.

E ’u cannarone se secca e ’u suonno passe.

Me faccio nu cafè, vedimmo si è passato.

Appiccio ’ntella nu lumino a uoglio.”

’A notte cunziglio porta ’u scritturato

a ll’autore, no, sulo veglia ’a ssuoglio

re chella pagina ghianca ’i calamaio,

ca s’adda gghienchere già primma, re cunzenze,

già primma, ’nt’ ’u niro r’ogni dubbio e guaio,

cirche salvezza ’i na platea ’i pacienze.

Chi scrive è sulo, cu Dio e ’a passione

de nu triato ca è cundanna e vita,

sulo dint’a chella frustrazione

r’ ’u fallimento prossimo all’uscita.

La creatività?! Va t’ ’a pesca, nunn’esiste!

Va preparata, alimentata r’ ’a fatiche.

Per evocare chilli povere ggiesucriste,

persunaggie re parole annemiche:

comme spine areto ’i rine r’ ’a scritture.

’Nfriddigliuto ’i respunzabbile capriccio

abbuccato a stu breviario re clausura,

sempre tiseco scavato ’i tremmuliccio

Preoccupato ’nt’a n’angulillo scure,

chino re suonno, scazzimma re ’ncienzo,

Tuardo se ne steva comme nu criaturo.

Rannato pure isso r’ ’a paura r’ ’u silenzio

re chill’applauso maje e po’ maje sicuro.

In occasione del Maggio dei Monumenti 2022, che ha voluto rendere omaggio a Eduardo De Filippo nell’anniversario della sua nascita: l’assessorato alla cultura di Napoli ed il sindaco Manfredi mi chiesero, in quella occasione, ovvero il 24 maggio, con grande onore, di ricordare il grande drammaturgo partenopeo alla Chiesa Santa Maria delle Anime del Purgatorio, meglio conosciuta come: chiesa delle Capuzzelle; Cape ’e morte.

Luogo ormai di grande senso e quasi storico per la mia personale produzione site specific, tra l’altro in perfetta e consequenziale armonia concettuale e organica con Efestoval (il Festival che dirigo da anni) ed anche con il tema di quella edizione del 2022, ovvero: il sottosuolo.

Anni fa, nel 2013 la Onlus Opera Pia Purgatorio ad arco nella persona di Daniela d’Acunto e Francesca Amirante, mi proposero follemente di elaborare un percorso formativo e teatrale all’interno della chiesa stessa. Sta di fatto che nell’arco di due anni circa, grazie ad un progetto articolato e virtuoso, con una ricerca antropologica sul sito, interviste con i fedeli, incontri, laboratori, da quel corposo materiale insomma, riuscimmo a concepire OPERA PEZZENTELLA: un poema di cinquemila versi, per uno spettacolo site-specific, che ebbe un enorme riscontro di pubblico, di critica, nonché riconoscimenti e premi, rilanciando anche il complesso museale a tutto tondo.

Mi sembrava di grande segno e senso tornarvi.

Si torna. E arricordatevi st’imbasciata.

Si lascia una parte di sé da qualche parte

per poi turnarci. Comm’ ’addu mamma e pate,

pe’ ce turna’, pecché sulo ’a morte sparte.

Solo la morte divide terra e mari

Quel che dio ha unito luomo non separi.

(La Cupa 2013-2018)

Fare ritorno tra gli echi condivisi della memoria in uno di quei luoghi compagni, come le anime stesse che lo abitano, il quale battezzò di forza positiva quell’anno che fu di ripartenza e di rifondazione, dell’intera mia itinerante carriera: soprattutto dopo il silenzio mascherato di affanno e oblio dovuto ad anni di difficoltà e pandemia. Insomma fu motivo di orgoglio e gioia.

Ed anche affidarsi alla benevolenza di un’anima esemplare, un gigante della scena, un teatrante enorme, colto nella solitudine del suo purgatoriale scrittoio. Condanna e vita. Dannazione e passione. Sacrificio e gelo, così come lui ancora direbbe e ne sono convinto ai giovani d’oggi che si apprestano alla fatica del teatro.

Da qui l’occasione è saltata alla penna. Da qui è nato il “Il gelo”, un reading semplice: un uomo dannato al freddo dell’ispirazione sul tavolaccio del suo scrittoio. Nella solitudine della passione del teatro che non è affatto in “principio verbo” un atto condiviso, bensì privato e privato del consenso, seppur in cerca ostinata e furibonda e luttuosa del consenso stesso.

L’autore è sempre solo di fronte al lenzuolo bianco della morte in pagina, solo e infreddolito dalle idee mancanti di gesso, gelide di marmo, solo poiché la creatività non esiste. Va preparata dalle sofferenze, nutrita dalle mancanze, concimata dalle responsabilità, “attrita” dalle aspettative, nel suo meraviglioso e tragico privilegio: la libertà di creare da solo. Eduardo amava comporre poesie durante le pause che di rado gli concedeva l’attività teatrale, tra preoccupazioni ed insonnia, tra geloni e l’artrite alle nocche delle mani e del pensiero. Dunque me lo sono immaginato tra le quattro mura del suo camerino, intento a fissare su carta i suoi tormenti e a ripeterli e provarli magari a bassa voce come è solito fare chi scrive. Poiché la timidezza del primo fiato alla parola è come un neonato da cullare. Fa commuovere prima chi legge, nell’epifania della scoperta, nella caverna dell’eventuale creazione della bellezza, soggetta al giudizio della morte. Bisogna avere soffio, calore, cura e delicatezza. La prima parola data è innocente e fragile.

La miseria del teatro che come la pesca è fame, libertà e vita:così come mi diceva rispetto alla vita di mare, un mio coetaneo “coffaiolo” Francesco Monti.

Ebbene sì troviamo la solitudine e la miseria di un drammaturgo i cui versi sono zavorrati dai conti e incaprettati dai debiti di un teatro sempre più prigione; la miseria e solitudine di un prete che si spoglia e compie per amore prima di Dio, poi della sua amata, il più scellerato dei voti; la solitudine e la miseria, condita di saggezza, dei beoni d’osteria e ludopatici votati alla fuggevolezza del tempo da rivivere attraverso la visione deforme e presente di un bicchiere; l’allegra miseria di un ladro per necessità che nel delirio della morte s’immagina un Paradiso meno sacro, più umano verso chi non ha voce; lo strazio del fallimento di un artista del cartellone di strada, che come un attore ammutolito dalla pandemia, dopo una guerra infame perde la fama ed il senso del suo ruolo sociale e teatrale; la miseria di un teatrante di provincia che si chiede in scena e chiede ai suoi predecessori che senso abbia ancora scrivere per la scena.

In questa pinacoteca di ritratti in suoni e parole in versi, la drammaturgia dei frammenti stessi e del racconto, se di drammaturgia possiamo parlare, mi ha fatto soffermare tra le tante liriche, su tre cantiche più lunghe. Poiché tre anime del Purgatorio vere e proprie che espiano in terra la loro vita disperata: Padre Cicogna, De Pretore Vincenzo, Baccalà. Tre storie diverse segnate, però, da un comune destino di agonia febbrile e disperazione in una Napoli universo lungo la miseria di un Purgatorio vivo in terra; dove ogni colore, ogni guizzo di gioia, immediatamente dall’altro lato svela improvvisamente un fondale nero. La morte che cammina sempre al fianco, dell’umanità più viva del mondo. Il buio della pagina bianca. Quel buio però, dove la piccola candela della poesia, a volte, anche sulla scena nuda e scarna, può fare luce immensa.

Da quel momento del debutto è scattata una magia: quel silenzio che ti elegge alla parola; quel silenzio lungo che deflagrò nell’applauso finale scrosciante, mi portò ad una convinzione. Ovvero che non poteva essere un evento unico, appartato e per pochi, ma andava replicato. Seppur in situazioni di senso e di contesto. Un momento intimo anche concesso, soprattutto ad una dimensione più privata e raccolta come quella del meraviglioso scrigno del Piccolo Bellini, anch’esso un tempo navata di una chiesa, ora teatro e sede della Bellini Teatri Factory che ho ricevuto l’onore di dirigere due anni or sono.

NOTE SUL CULTO

Vive ancora lì, un culto, forse unico in tutta Europa ancora in parte praticato: l’antico culto delle anime del Purgatorio

Questa pratica custodita da secoli nell’Ipogeo della seicentesca Chiesa di Santa Maria delle anime del Purgatorio ad Arco, sorse spontaneamente, agli inizi del 1600, quando la nuova chiesa controriformata, propose la cura delle anime dei defunti, come una delle principali pratiche religiose per stabilire, attraverso preghiere e messe in suffragio, un legame liturgico tra vivi e trapassati.

Il culto delle anime era stato ampiamente sostenuto dalla chiesa. I vivi, come mezzo per espiare i peccati terreni, si preoccupavano di favorire l’ascesa delle anime in Paradiso e di assicurare loro il refrigerio dalle fiamme del Purgatorio durante il periodo di tribolazione.

Ma a Napoli la relazione diretta con l’anima va oltre, scavalca il limite del tempo della vita e penetra in quello che oltrepassa la vita, attraverso rituali dove la pietas popolare mostra tutta le sue più profonde sfaccettature. Caso felicemente infelice, che acuì il parossismo già latente di tale prassi, fu la peste bubbonica del 1656, che dimezzò completamente la popolazione partenopea con un’infinità di salme senza degna sepoltura, molte di queste date alle fiamme, ma altre ammassate nelle fosse comuni, spesso sottostanti agli ipogei delle diverse chiese del purgatorio.

I morti erano troppi, quindi i famosi schiattamorti (becchini dell’epoca così definiti poiché pestavano nel vero senso del termine le salme onde far fluire gli umori al fine di favorirne l’essiccamento) chiesero alle persone comuni di aiutarli in questa, macabra pratica.

I napoletani, che come sempre oso definire un popolo così vitale, poiché abituato a camminare con la morte sempre accanto, accettarono di buon grado, ma instaurando quasi un rapporto diretto e vivo con la salma, che veniva per l’appunto adottata.

Nei decenni le anime anonime, senza degna sepoltura, quelle abbandonate e senza nome, quelle i cui corpi, che non avevano beneficiato dei riti di compianto, venivano sepolti nelle fosse comuni divennero subito oggetto di culto. Il rapporto si stabilisce attraverso l’adozione di un teschio, che secondo la tradizione è sede dell’anima, che viene scelto, curato, accudito e ospitato da allora in poi in apposite nicchie. L’anima pezzentella (dal latino petere: chiedere per ottenere), anima anonima o abbandonata, invoca il refrisco, l’alleviamento della pena, e colui che l’ha adottata, la persona in vita, a lei chiede grazia e assistenza. Do ut desse.

Da un tempo senza tempo la pietà popolare si prende cura di crani senza nome identificandoli con le anime del Purgatorio, anime il cui abbandono continuerebbe anche nell’altra vita se non fosse per le cure pietose dei devoti. Nell’ipogeo del Complesso del Purgatorio ad Arco, scarabattoli, nicchie, piccoli altarini, raccontano una storia antica, dove si mescolano fede, preghiere e speranze. Lumini, fiori, rosari, piccoli oggetti, messaggi scritti e riposti tra le pieghe dei cuscini dove riposano i teschi, testimoniano la cura, l’amore e la fiducia riposta in queste anime antiche; tra queste, quella di Lucia, è l’anima più amata. Il teschio col velo da sposa, ornato di una preziosa corona, è custodito accanto ad una coppia di teschi che, nell’immaginario popolare, rappresentano i servitori della giovane, una principessa morta giovanissima subito dopo le nozze. A quest’anima la tradizione popolare ha dedicato un complesso altarino eleggendola protettrice delle spose e mediatrice per preghiere e invocazioni.

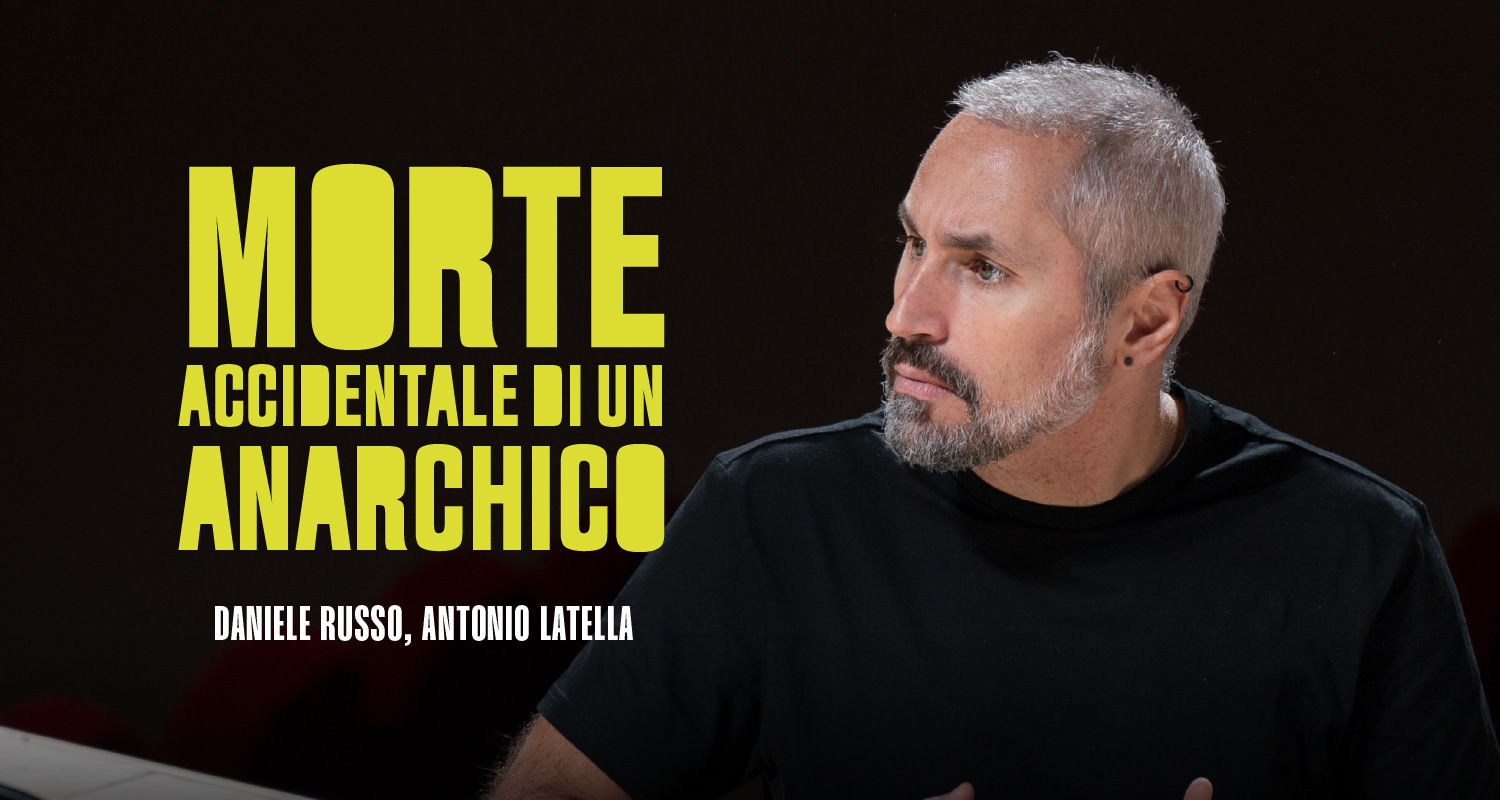

Morte accidentale di un anarchico

di Dario Fo e Franca Rame

regia Antonio Latella

Con in o/a

Daniele Russo, Caterina Carpio, Francesco Manetti, Edoardo Sorgente, Emanuele Turetta

dramaturg Federico Bellini

scene Giuseppe Stellato

costumi Graziella Pepe

musiche e suono Franco Visioli

luci Simone De Angelis

movimenti Isacco Venturini

assistente alla regia Maria Silvia Greco

produzione Fondazione teatro di Napoli – Teatro Bellini

spettacolo in allestimento

Nel 1921 un emigrante italiano «volò» fuori da una finestra del palazzo della polizia di New York: è questo l’episodio che ispirò “Morte accidentale di un anarchico”, una delle commedie più celebri di Dario Fo. L’azione comincia in una questura, dove il commissario Bertozzo si trova a fronteggiare un matto, capace di spacciarsi per più persone, motore e filo conduttore dell’intera vicenda. “La morte accidentale” a cui allude il titolo dell’opera è quella dell’anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato da una finestra del quarto piano della questura di Milano nel 1969, in uno degli episodi più controversi della storia italiana del dopoguerra; dalla strage di Piazza Fontana, per cui Pinelli era indagato, ad alcuni dei terribili fatti che ne seguono, Dario Fo interroga con la sua opera non solo il caso giudiziario specifico, ma parte di un periodo storico ancora oggi difficile da decifrare e consegnare agli archivi.

Siamo i figli del lavoro

che lottiamo per il pan

e i superbi eroi dell’oro

supplicammo ognora invan.

Ma ci siamo alfin levati

dal servaggio secolar

e a riscossa abbiam chiamati

gli operai dai campi al mar

Abbasso le frontiere!

Su in alto le bandiere,

salutiam l’umanità!

Sorgiam contr’ogni tirannia

e combattiamo la borghesia!

Pugnam, pugnam, pugnam

per l’Anarchia!

Così inizia l’inno anarchico italiano e così si chiude il primo tempo e si apre il secondo del testo del premio Nobel Dario Fo. Credo che tutta l’opera sia fortemente pervasa da uno spirito anarchico, un testo riscritto più volte in due anni e mezzo, che costò a Fo circa quaranta processi in ogni parte d’Italia, al punto tale che la maschera Fo arrivò a dire che la tournée dello spettacolo non poteva che essere scandita dai procedimenti giudiziari. È impossibile ricreare la spontaneità’ con cui Fo metteva in scena se stesso, sempre e solo se stesso, dando ai suoi spettacoli una forza unica e assolutamente irripetibile. La sua forza era una risata che riusciva a scardinare ogni argomento facendo diventare la risata stessa un atto rivoluzionario, dissacrante, ma soprattutto scandaloso. Fo non era mai altro da sé, il suo modo di stare in scena e recitare consisteva nell’abitare la scena come totale atto anarchico; nessun personaggio per nascondersi o da interpretare, ma un continuo tentativo di fare della non-interpretazione un fatto artistico persino pericoloso. Questa è l’eredità che ci lascia, difficile da emulare dato il nostro esser troppo borghesi e forse condizionati. Per me, questa regia è il tentativo di inseguire, e ricercare, il senso profondo di questa lezione di vita e di arte. Per fare questo è necessario che io stesso esca dai confini del conosciuto e provi ad entrare in nuovi territori, fatti anche da nuovi incontri come quello con il teatro Bellini e l’ attore Daniele Russo che assumerà il ruolo del Matto. Attraverso questa figura si aprono delle possibilità, il matto è sempre credibile perché resta sempre quello che è pur cambiando ruolo; il matto può destabilizzare e creare una folle e inaudita cascata di parole, ad una velocita tale che si fa fatica a stargli dietro, a seguirlo, quasi come se il testo di Fo fosse la rappresentazione verbale della caduta stessa. Le parole arrivano ad altezze vertiginose e alla fine l’equilibrio si perde e non si può che cadere, forse giù da quella maledetta finestra di quel maledetto palazzo milanese; si disse e si scrisse che si trattò, appunto, di una morte accidentale; stranamente le morti accadute così accidentalmente hanno più o meno sempre lo stesso copione, ed è questo che ci ricorda Dario Fo in questo testo scabrosamente realistico nonostante il gioco del teatro dell’assurdo. In uno dei verbali fu scritto che l’anarchico precipitò “velocissimo”; e come deve precipitare un uomo che cade dalla finestra? Si scrisse che l’anarchico gridò : “E’ la fine dell’ anarchia “, e si gettò. Ma Fo non vuole una fine, quanto capire la fine e lo fa con una ricerca spasmodica, quasi documentaristica, nonostante il mistero buffo del suo essere teatrante. Il commissario Calabresi fu ucciso, come sappiamo, e la verità stenta ancora a venire alla luce. Fo ci consegna una sua verità, quella del Matto, quella di chi se ne fotte della logica, delle convenzioni, della forma, andando a creare un testo multiforme e politicamente scorretto, un’opera cha fa dire al matto: “Gli anarchici sono molto conservatori/ è per questo che ammazzano i Re?/ Già, per imbalsamarli e conservarli per sempre”. Oppure”: Perdio siamo immersi nella merda fino al collo; ma è per questo che noi Italiani camminiamo a testa alta”.

Fo, con questo testo, parlava di scandalo; la sola cosa che vorrei riuscire a fare, graffiando con una risata da Joker, è quella di non dimenticare cosa e chi siamo stati. Provare a non cambiare la storia, ma tornare sul luogo del delitto non per attaccare coloro che non ci sono più, ma per comprendere e non ripetere gli stessi errori. Si può riuscire con una regia? Forse no, ma si deve provare.

Antonio Latella

Finale di partita

FINALE DI PARTITA

di Samuel Beckett

traduzione Carlo Fruttero

regia Gabriele Russo

con Michele Di Mauro, Giuseppe Sartori, Alessio Piazza, Anna Rita Vitolo

scene Roberto Crea

disegno luci Roberto Crea e Giuseppe Di Lorenzo

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro Biondo Palermo

La “zona d’interesse” teatrale più a rischio – e ancora oggi centrale – è sempre la stessa: la famiglia. Da Sofocle al teatro contemporaneo, attraverso i secoli, resta il luogo della frattura, della lotta, del non detto e del soffocamento. Un teorico (mio alter ego: Elvis Flanella) scrisse un breve saggio intitolato “LA FAMIGLIA: distruzioni per l’uso”.

Ecco, per affrontare un testo sacro come Finale di partita nel 2025, ripartirei proprio da lì. Cercherei di allontanarmi dai confini teorici più consueti del testo – quelli legati alla filosofia dell’Assurdo e all’immaginario distopico o post-atomico, tipici delle letture del secolo scorso – per calarlo in una dimensione più concreta, più prossima a noi.

Il cuore del dramma beckettiano resta lo stesso: una famiglia chiusa in un eterno gioco al massacro. Ma oggi, dopo il trauma collettivo della Pandemia, il senso di questa segregazione assume nuove sfumature. In quel periodo ci siamo trovati tutti, in un modo o nell’altro, di fronte alla precarietà dell’esistenza, all’incertezza del vivere e del convivere, alla fragilità dei legami interpersonali – e in modo ancora più devastante, di quelli familiari.

La paura del futuro ha finito per erodere il presente, rendendolo uniforme, anestetizzato. La comunicazione mediatica ha scandito e regolato le nostre giornate, riducendo la casa a un bunker esistenziale. E quella che qualcuno ha chiamato “la peste del 2000” ha lasciato dietro di sé piccole e grandi distruzioni – fratture su cui, oggi, possiamo iniziare a riflettere. A distanza di qualche anno, forse possiamo provare a farne buon uso.

La partita è sempre la stessa. Ma il finale non andrà cercato solo in processi filosofici o metafisici. Sarà il Dolore a parlare. E, con lui, le fratture e i cataclismi sociali e politici che il post-2020 ci ha lasciato in eredità.

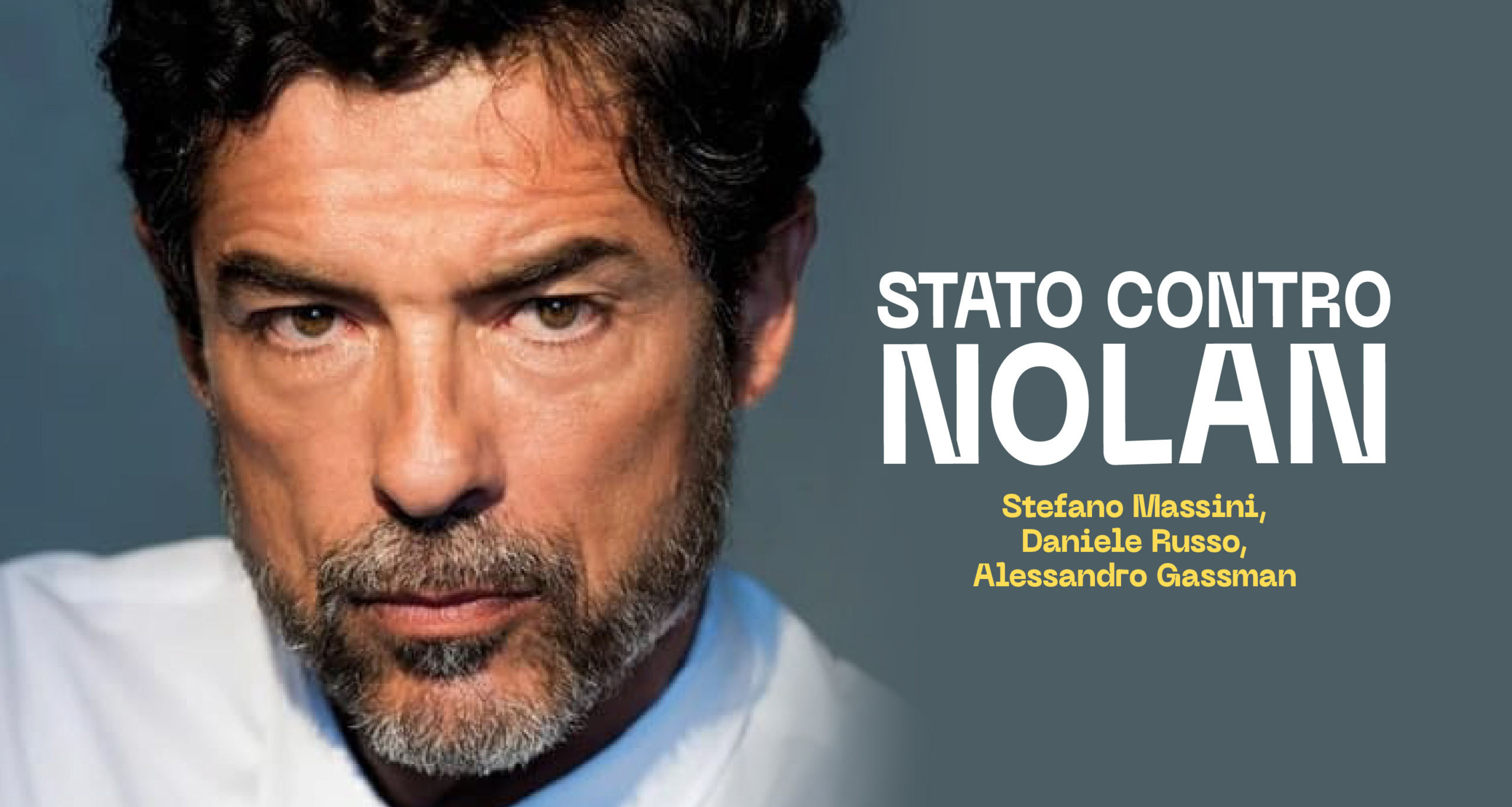

Stato contro Nolan

STATO CONTRO NOLAN

(un posto tranquillo)

di Stefano Massini

regia Alessandro Gassmann

con Daniele Russo

e 9 attori in via di definizione

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro Biondo Palermo

In una piccola città di provincia nei primi anni Sessanta si svolge un processo al direttore del giornale locale, Herbert Nolan. È accusato di aver manipolato l’informazione per scopi privati. L’uccisione di un vagabondo scambiato per rapinatore o stupratore era stata montata in modo da creare una paura diffusa in tutta la contea, così che gli abitanti si armassero per difendere le loro case. La locale azienda di armi aveva moltiplicato i profitti. “Che c’è di strano?” chiede l’avvocato di Nolan. Da che mondo è mondo i giornali devono fare notizia. Senonché il direttore del giornale era un importante azionista dell’azienda di armi. E così la pubblica accusa, rappresentata da una donna molto in gamba, Eleanor Miles, cerca di inchiodare Nolan alle sue responsabilità. Il processo si snoda in modo tradizionale, fra interrogatori dell’imputato e dei testimoni. Ma al di là dello specifico conflitto di interessi, emerge il tema di un clima di paura alimentato artatamente.

Giu-ro

GIU-RO

Libera Gioventù Bannata dal Tempo

Versi, canti e testi, drammaturgia di Mimmo Borrelli

Liberamente “shak-ispirati” al dramma del Bardo

regia Mimmo Borrelli

con la Compagnia Bellini Teatro Factory

Greta Bertani, Sofia Celentani Ungaro, Filippo D’Amato, Daniela De Riso, Miriam Giacchetta, Cristoforo Iorio, Tarek Ismail, Valeria Martire, Gaia Napoletano, Matteo Ronconi, Giuseppina Ruggiero, Luigi Savinelli, Umberto Serra, Lucia Straccamore

assistenti alla regia Bellini Teatro Factory: Martina Abate, Antonio Basile

e la partecipazione straordinaria di Gennaro Di Colandrea

musica in scena e composizioni originali Antonio Della Ragione

luci Salvatore Palladino

scenografia Luigi Ferrigno

costumi Enzo Pirozzi

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Da qualche anno dopo le felici fatiche de LA CUPA, il successo, il processo di creazione, le ovazioni di una forma di teatro che a detta di tanti ha aperto le porte ad una nuova storia, cambiando le sorti della scena contemporanea, ormai svuotato da tale responsabilità e fatica, mi chiedevo se fosse così urgente dopo tale enorme impresa (fatta di migliaia di versi: ben quindicimila; cinque anni di scrittura; soddisfazioni dell’esito e del processo; ore in sala; canti; messa in viscere e verticalizzazione; concretizzazione di una poetica anche e soprattutto scenica arcaica seppur nuova, innovativa seppur nel solco della tradizione drammatica alla quale appartengo e che mai rinnegherò, per apparente, ma non fondante spirito del nuovo), affrontarne subito un’altra senza quella magica parola per me sempre intatta e tesa alla mia cocciutaggine: il senso. Il tutto tradotto in quella semplice frase che suona come una condanna per un artigiano delle tavole: e adesso che faccio.

La necessità del racconto per uno scrittore, dove l’atto generativo di emozione sta in quella meravigliosa solitudine di creare da solo, rappresenta l’unica vera possibilità di vita scenica e artistica.

Ritrovare il senso di scrivere, anche e soprattutto dopo le sorti nefaste che la pandemia ha portato sulla pelle e il respiro, della nostra già divisa società dell’apparire, dove impera ancor di più unicamente l’odio condiviso al fine di una sola fede, il consumo.

Quel senso, rispetto al quale anche la nascita di mio figlio ne aveva spostato l’asse: non era ancora lievitato al punto giusto.

Ma senza saperlo stavo continuando a covarne l’occasione, scrivendo magari non con quella continuità, fatta di spalle e occhi curvi e penna ostinata d’inchiostro al tavolaccio di famiglia, per mancanza di tempo che avrei rubato inevitabilmente all’epifania di conoscenza di mio figlio, con le dovute manifestazioni collaterali che la colpa ebraica delle mie origini flegree, avrebbe inflitto senza speranza alla mia psiche.

Ma stavo cercando con centinaia di poesie scritte su fogli di carta e ahimé anche al cellulare, una strada, un approdo, la rotta in acque nuove di un nuovo viaggio.

Con i fratelli Russo, che ringrazio sempre per la loro aderenza ai miei folli voli, per una lieta coincidenza di visione, abbiamo puntato felicemente e con grandi responsi, in modo triennale in questo recente passato, sul mio repertorio: La Cupa, SangheNapule, Il Gelo e infine quel percorso meraviglioso di Opera Pezzentella condiviso con la fame ed il talento dei ragazzi della Bellini Teatro Factory. I miei figli artistici.

Ci eravamo promessi ovviamente, un inedito, ma dopo duecentomila versi in meno di quindici anni avevo bisogno, non solo del tempo, ma dell’argomento necessario. E non mi ero reso conto di averlo sotto gli occhi.

I giovani ti insegnano tanto e nei tre anni passati con gli allievi oramai già attori della Bellini Teatro Factory, non mi ero reso conto che stavo studiando antropologicamente e socialmente proprio loro. Stavo dedicando alle loro enormi problematiche e contraddizioni, istintivamente tanti versi e poesie: perché?

Perché sono padre da qualche anno e da qualche anno ho paura.

Paura del mondo che lascerò a mio figlio, paura di non saper trasmettere e sottolineo trasmettere esempi e valori che possano metterlo in condizione di vincere una guerra in atto a sua insaputa: paura come Sir William vide morire sui figlio, di veder morire il mio nell’anima, di fronte alla mediocrità dell’arte e della bellezza, di una società che rifiuta responsabilità e non si definisce, poiché non abbiamo permesso ai nostri figli di fallire, fallendo al fine di evolversi dagli errori commessi. Ma una società che non si definisce e non sceglie come un bambino sceglie continuamente sbagliando, è destinata a morire presto:

Morte del figlio la mia peste.

Farti fallire al calpestio virale.

di foglie morte di vanità in foreste.

Sfiorite. Di cancrena. Digitale.

Ecco il loro regime status quo:

equi senza legge e nessun perciò.

Quanto è sì, facile piangere

di rabbia dopo. Mentre al prima

si fa sordo ascoltarsi e giungere

ad un accordo in fiducia di stima.

Metti la mano sul fuoco e conoscerai nel dolore il dono del fuoco.

Scottati per emanciparti e proseguire, evolvere, nell’errore per non commetterne altri, il viaggio dei padri. Custodisci l’arte del fuoco segnata dall’ustione.

Diffondila in eredità agli altri e ai tuoi figli evitando tali dolori, ma non nascondendo l’orgoglio delle ferite e scottature. Tutto nel pieno conflitto, ma con uno scambio una trasmissione di fiducia, senza l’accusa del nuovo (spesso mediocre), che deve necessariamente uccidere il vecchio e sostituirlo al comando.

La peste telematica, le differenze di genere, la violenza in sparatorie nelle strade per un piede pestato, il femminicidio, la coscienza del fallimento, la depressione precoce, il suicidio… il fallimento dei genitori mai in ascolto, il conflitto generazionale.

Tutti questi argomenti facevano parte di una storia e di un archetipo.

Tutti questi fatti erano già accaduti e già raccontati in tante epoche già prima di Shakespeare.

Tutto questo è stato affrontato con i miei ragazzi, in mesi di improvvisazioni partendo dal testo in inglese e incarnando il tutto, nelle voci e diverse emotività e dialetti e nel corpo di questi ragazzi stessi. Un percorso di scavo quasi autobiografico, riconoscendosi in un testo antico che mai avrebbero scoperto parlasse proprio di loro.

La peste del mondo crudele e atroce e la morte del proprio amato figlio, che attraversò la scrittura del Bardo nella tragedia di Romeo e Giulietta, nel mio prossimo presente, “hic et nunc, acta e non verba, acta est fabula”, diventano il mega-terremoto dei Campi Flegrei che spazzerà via il sud Italia in un mare nuovo. Creando un vuoto anche geografico dove il mare invaderà ogni cosa.

Cosicché la Verona diventerà Vacua (lett.: il vuoto; l’antropologo Gianni Race da sempre individua in questa radice l’origine del nome della dannata città di Bacoli, dalla quale provengo).

L’acropoli di Cuma diviene un l’isolotto dei cannibali. Il cimitero dove Romeo e l’amata troveranno morte precoce.

Secondo una leggenda puteolana, raccolta in questi anni già prima delle attuali non liete scosse bradisismiche: si narra che quando Zeus sconfisse Cronos (il tempo, a cui è sottoposta la storia continuamente nella fretta incondizionata e ostinatamente bulimica dei due amanti), confinò nel Tartaro i Titani i Giganti. Siccome, in tutto luogo, i Romani ambientavano nei Campi Flegrei la loro intera mitologia: gl’Inferi avrebbero avuto sede nel Lago D’averno (vedi Virgilio, Strabone, Orazio, Seneca), all’epoca imperiale fumante; la Palude dell’Acheronte – Acherusia Palus, nelle zone dei Mazzoni di Torregaveta; il Tartaro e i suoi Giganti, nella Solfata di Pozzuoli.

Quando un Gigante si scatena… vo’ dice ca sta sagliaenne.

Sta risalendo e si sta manifestando.

Quando scoppierà il vulcano… il Gigante sarà libero. Scrivo tra queste scosse, il presente mi parla tra i fumi, lo zolfo e i suoi fumi illuminati dai raggi solari e lunari alimenta la profondità dei versi.

Qui il Gigante diviene il Principe che divora poli-famelicamente di uomini deceduti di morte violenta e assassinati, i quali si reincarnano in bestie.

Primma giacque l’enorme tuono.

Po’… il sussulto nel suo detonare.

Poi la sabbia senz’alcun frastuono.

Sorse di tufo, la terra ra lu mare.

Assummaje re ttufo, re tterra r’ ’u mare.

Sorse la fine in boato di balena.

Balenaje ll’onna ca sbrennev’acciare.

E screvetteme ll’urtemi vierze ’nterr’ ’a rena.

Un mondo probabilmente distopico, ma non fantascientifico e così lontano, dove ancorare l’amore indefinito di Romeo che rappresenta la notte, la non voglia di vivere di Giulietta, piccola rivoluzionaria che si rivede nella forza del sole. Il dis-astro dei padri, naviganti di imbarcazioni dove i figli vengono considerati al pari di schiavi ridotti in morte ai remi di galee.

È qui la fine. Il conflitto

generazional si fa delitto.

Figli che rinnegano,

padri che i figli annegano.

I pianeti collidono senza costellazione.

Dissestati gli assi di gravità e natali.

Giuro e credo sia coerente un’estinzione.

La morte dell’adolescenza si manifesta

al buio, in un lutto e coincide con la festa.

Il cupo si vede, s’evince dal suo totale

nero. Oscurità senza nessun bagliore,

nel momento in cui la luce sorge e sale

contraddice le tenebre. Né senti lo sentore.

In questi tempi bui, le storie si ripetono:

il crudo e nudo buio, in luce senza cometa.

Ribelli, adolescenti, imbelli che si drogano

di luce che mai si piega, ma arde d’inquieta.

I padri che già in rovina rappresentano: il prototipo degenerato dal rigurgito in pixelle di internet e social dell’heater fascista sputasentenze, che pur di trastullare, senza alcuna natura di amore, il proprio ego, in fallo, farebbe e commetterebbe qualsiasi atto di puro male. Il male senza motivo, l’ultimo prototipo di una generazione malata, umiliata, mai educata al bello se non nel suo possesso, giammai condiviso, ma osteggiato e messo in scena per il puro obiettivo di far star male gli altri, prossimi schiavi vicini, lontane carcasse di sfruttati.

Vincerà comunque l’amore.

Ma non senza morte di faccia e di cuore.

Vincerà comunque il dolore.

Ma non senza esempio e onore.

Neanche Parenti

NEANCHE PARENTI

creazione e drammaturgia Gabriele Russo e Arianna D’Angiò

con la Compagnia Bellini Teatro Factory:

Greta Bertani, Filippo D’Amato, Daniela De Riso, Miriam Giacchetta, Gaia Napoletano Matteo Ronconi, Umberto Serra

assistente alla regia Bellini Teatro Factory: Martina Abate

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

«Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è infelice a modo suo.»

Lev Tolstoj, Anna Karenina

Non partiamo da un testo.

Non abbiamo un autore da mettere in scena, né una storia già scritta.

Abbiamo un gruppo di attrici e attori appena diplomati. Abbiamo il loro corpo, la loro voce, il loro desiderio di trovare spazio nel mondo che hanno scelto di vivere, quello affascinante e faticoso del teatro.

Abbiamo il presente.

Abbiamo scelto di lavorare sulla famiglia — o su ciò che di essa rimane, si inventa, si teme, si cerca. La famiglia come spettro, come radice, come doppio.

Come una verità che cambia a seconda di dove ti metti. Di chi racconta.

Ciascuno ha la sua versione.

Ciascuno porta con sé una crepa, un’eccedenza, un rimosso.

Scriviamo in scena.

Scriviamo per loro, con loro, attorno a loro.

Parleremo di legami e di ruoli.

Del figlio che parte. Della madre che resta. Del padre che non c’è. Di quello che è stato detto.

E di quello che non si può dire.

In scena non ci sarà una sola famiglia.

Ce ne saranno molte.

Forse nessuna.

Questo spettacolo non è una destinazione. È un attraversamento.

È un momento fragile, ma decisivo.

Come ogni inizio.

Gabriele Russo

I poeti selvaggi di Roberto Bolaño

I POETI SELVAGGI DI ROBERTO BOLAÑO

Indagine su cittadini poco raccomandabili

UNA CONFERENZA SPETTACOLO IN TRE CAPITOLI

testo, drammaturgia, traduzioni e voce narrante Igor Esposito

regia Daniele Russo e Igor Esposito

voce dei poeti Daniele Russo

musiche dal vivo Massimo Cordovani

sculture Carlo De Vita

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

si ringrazia il Festivaletteratura di Mantova

“Un poeta può sopportare di tutto. Il che equivale a dire che un uomo può sopportare di tutto. Ma non è vero: sono poche le cose che un uomo può sopportare. Sopportare davvero. Un poeta, invece, può sopportare proprio di tutto. In questa convinzione siamo cresciuti. Il primo enunciato è vero, ma conduce alla rovina, alla follia, alla morte”. Basterebbe quest’incipit, tratto da uno dei racconti di “Chiamate telefoniche”, a dimostrare la passione che nutriva Roberto Bolaño per i poeti e la poesia. Una passione, un’attenzione e una cura che lo scrittore cileno, ogni volta che ha potuto, ha sempre ribadito esplicitamente. Difatti l’incipit del racconto dal titolo “Enrique Martín” è solo uno dei numerosi indizi che lo scrittore ha disseminato nella sua opera in prosa, dove c’è quasi sempre una porta o una finestra dalla quale si affaccia un poeta o arriva l’eco di alcuni memorabili versi. Questo aspetto emerge anche dalle numerose interviste o dai saggi e discorsi raccolti nel volume “Tra parentesi”. Fino a giungere ad uno dei suoi capolavori: “I detective selvaggi”, dove i due protagonisti, Arturo Belano e Ulises Lima, non sono altro che l’alter ego dello scrittore cileno e del poeta messicano Mario Santiago, fondatori insieme a Bruno Montané, negli anni ’70, a Città del Messico, del movimento poetico denominato l’Infrarealismo. Ma quasi tutti i poeti amati da Bolaño sono ancora inediti in Italia. Ecco allora che la conferenza-spettacolo dal titolo: “I poeti selvaggi di Roberto Bolaño” prova a costruire un viaggio nella foresta dove svettano, come alberi o fiori imprescindibili, i poeti amati dallo scrittore cileno. Poeti e poesie sulle quali si è plasmata l’estetica e il gusto del grande scrittore cileno. La conferenza-spettacolo si dipanerà in tre capitoli che prenderanno corpo in tre serate, formando un unico flusso narrativo, ma ogni capitolo potrà anche essere ascoltato separatamente. La messa in scena avrà due voci: quella narrante incarnata da Igor Esposito, quella dei poeti incarnata da Daniele Russo e le musiche di Massimo Cordovani.

Igor Esposito

Asfalto

ASFALTO

Poema fisico e musicale per sette attori

regia e coreografia di Michela Lucenti / Balletto Civile

drammaturgia Emanuela Serra

con la Compagnia Bellini Teatro Factory

Sofia Celentani Ungaro, Cristoforo Iorio, Tarek Ismail, Valeria Martire, Giuseppina Ruggiero, Luigi Savinelli, Lucia Straccamore

assistenza alla creazione Maurizio Camilli

assistente alla regia Bellini Teatro Factory Antonio Basile

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

“A partire dalle biografie dei ragazzi coinvolti, Balletto Civile vuole creare uno spettacolo di drammaturgia fisica proponendo un processo artistico in cui la parola è profondamente connessa al corpo.

Si può fare poesia del proprio vissuto, di quello che ci abita?

Le vite, raccontate, vengono riscritte in una forma di spoken- word mescolando ritmo e metrica per dare vita a veri e propri monologhi fisici e vocali che attraverso un filo rosso si collegano dando voce a uno spaccato generazionale. In un contemporaneo apparentemente privo di senso proponiamo un viaggio emotivo e potente nei temi dell’appartenenza, dell’identità, del dubbio.

In uno spazio vuoto alla luce di alcune lampadine appese prende vita un poema fisico che parte dal singolo per diventare comunitario.

Un flusso di pensiero in cui gli interpreti si passano il testimone fino ad accordarsi in una falange vitale che crea, nel vuoto, con i corpi il proprio rito.

Un lavoro di gruppo sulla potenza dell’agire e del reagire, per dare voce in modo irruento costruendo insieme un pensiero sull’urgenza di condividere, creare, rispondere.”

La città dei vivi

LA CITTÀ DEI VIVI

liberamente tratto dal romanzo di Nicola Lagioia

regia, video e adattamento drammaturgico Ivonne Capece

con Sergio Leone, Pietro De Tommasi, Daniele Di Pietro, Cristian Zandonella

interpreti in video Tindaro Granata, Arianna Scommegna, Pasquale Montemurro, Marco Té, Samuele Finocchiaro, Stefano Carenza, Pietro Savoi, Lorenzo Vio, Ioana Miruna, Penelope Sangiorgi, Barbara Capece, Luigi de Luca, Pietro Giannuso, Giuseppina Manaresi, Olmo Broglia Anghinoni

scene Rosita Vallefuoco

assistente alla scenografia Michele Lubrano Lavadera

videomaking e regia video Ivonne Capece

costumi e concept visivo Micol Vighi

sound designer Simone Arganini

assistente alla regia Micol Vighi

assistenti volontari Pasquale Montemurro, Barbara Capece, Luigi de Luca

light designer in definizione

riprese e post-produzione video in definizione

responsabile di produzione Nadia Fiorio

produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale, TPE Teatro Piemonte Europa, Teatri di Bari, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro di Sardegna

Un delitto assurdo e brutale scuote Roma nel cuore della notte: due giovani insospettabili torturano e uccidono un coetaneo senza un motivo apparente. Da questo fatto di cronaca realmente accaduto, Nicola Lagioia costruisce un’inchiesta narrativa che scava nel buio delle coscienze, mettendo in discussione il confine tra colpa e normalità, tra mostruosità e quotidiano. Lo spettacolo La città dei vivi porta in scena la discesa in un inferno morale che appartiene non solo ai protagonisti, ma a un’intera società. Roma diventa un personaggio: viva, tentacolare, oscura, capace di attirare e inghiottire. Una città che pulsa di desideri, illusioni, fallimenti. I personaggi si muovono dentro una spirale di fascinazione e repulsione, in un’indagine che è insieme giornalistica, filosofica e teatrale. Attraverso una drammaturgia tagliente e un linguaggio che mescola racconto e confessione, il pubblico è chiamato a guardare dove normalmente si distoglie lo sguardo. La città dei vivi non offre risposte, ma una possibilità: attraversare le tenebre per capire qualcosa in più di noi stessi.

L’empireo (The Welkin)

L’EMPIREO

(The Welkin)

di Lucy Kirkwood

traduzione Monica Capuani e Francesco Bianchi

regia Serena Sinigaglia

con (in o. a.) Giulia Agosta, Alvise Camozzi, Matilde Facheris, Viola Marietti, Francesca Muscatello, Marika Pensa, Valeria Perdonò, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Chiara Stoppa, Anahì Traversi, Arianna Verzeletti, Virginia Zini, Sandra Zoccolan

dramaturg Monica Capuani

scene Maria Spazzi

costumi Martina Ciccarelli

assistente alla regia Michele Iuculano

disegno luci Christian LaFace

sound design Sandra Zoccolan

consulenza canora Francesca Della Monica

consulenza movimento Riccardo Micheletti

produzione Teatro Carcano, Teatro Nazionale di Genova, Teatro Stabile di Bolzano, LAC – Lugano Arte Cultura, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Amo l’epica, amo la coralità, amo la sfumatura tragicomica: L’Empireo è tutto questo insieme. E non basta: ti racconta una storia avvincente. È un testo contemporaneo che osa essere ambientato nel Settecento, precisamente nel marzo del 1759. Un testo contemporaneo, in costume? Non ci credo! Ebbene sì. Ma non basta ancora, anzi forse la caratteristica più importante: è il primo testo teatrale in cui mi imbatto che affronta le tematiche di genere e lo fa senza concedere nulla alla retorica e alla banalità. È secco, ruvido, vero, al pari della realtà. E poi dà spazio alle attrici, 19 personaggi di cui 17 femminili. Una bella inversione di tendenza rispetto alla media dei personaggi pensati e scritti per le donne.

La volontà mia e di Monica Capuani, che ha tradotto il testo e me l’ha fatto conoscere, è di mostrare opere come questa in Italia al fine di affermarne l’unicità e l’importanza assoluta. L’Empireo è uno spettacolo militante, avvincente, divertente, con un cast d’eccezione, che viaggia dentro la scrittura della Kirkwood, dentro ai corpi e agli umori delle 12 matrone, dell’imputata, del giudizio di un cielo tanto luminoso quanto impotente, nella vana speranza che una cometa passi e cambi la storia.

Serena Sinigaglia

Totale

TOTALE

drammaturgia e regia Pier Lorenzo Pisano

con Gioia Salvatori, Andrea Cosentino

scene Rosita Vallefuoco

luci Raffaella Vitiello

musiche originali Francesco Leineri

costumi Raffaella Toni

aiuto regia Valeria Patota

ufficio stampa Antonella Mucciaccio

produzione Cranpi, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

con il contributo di MiC – Ministero della Cultura

in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

con il sostegno di Teatro Biblioteca Quarticciolo, Gruppo della Creta

Totale è la storia di un amore finito. Una lunga lettera d’addio srotolata da lei e da lui, fatta di oggetti, ricordi, strappi e macchie di caffè. Una coppia ridiscute tutto quello che è stato, nella loro storia, nelle loro identità e nel mondo intorno, passando per il mesozoico, per i primi denti da latte, fino al momento della rottura. Due voci ironiche e malinconiche decostruiscono le loro vite e la loro relazione attraverso le cianfrusaglie che le hanno circondate, nel tentativo impossibile di scomporre e dare un valore ad ogni momento insieme, e dare un senso alla fine.

«Le parole che si dicono su un palco creano la realtà, il passato e il futuro. Due voci impastano le loro parole per creare un mucchio di ricordi, nel tentativo di farli impigliare e sommare in un unico, nuovo, totale. Due linguaggi si uniranno per creare una storia d’amore che nasce e finisce, tra risate, dolori, cianfrusaglie».

Pier Lorenzo Pisano